화순예술인촌 입주작가 작품전 '탄화된 시선'展

본문

- 전시기간

- 2025. 06. 16. ~ 08. 03.

- 관람료

- 무료

- 전시장소

- 제1전시실

- 관람시간

- 10:00~18:00

- 참여작가

- 최미영

- 작품장르

- 인두화

- 작품수

- 13

전시내용

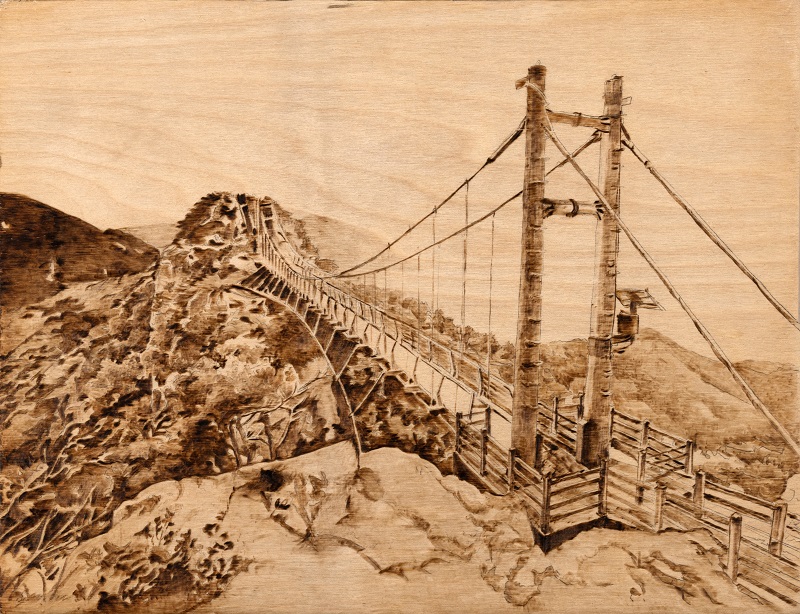

불의 선, 나무의 결 – 인두화로 새긴 시간의 풍경

예술은 언제나 세계를 기억하고 느끼는 수단이 되어 왔다. 손으로 직접 만들어내는 예술, 즉 수공의 영역은 특히 그러하다. 그것은 단순히 형태를 만드는 것이 아니라, 감정의 층위를 조율하고 시간을 농축하는 과정이다. 인두화(印頭畵)는 이러한 수공예적 미학이 가장 뚜렷하게 드러나는 장르로, 인간의 정서와 기억을 시각화하는 섬세한 여정을 담아낸다.

인두화는 불을 이용해 나무 위에 이미지를 새기는 작업이다. 붓이 아니라 인두기를 쥐고, 물감이 아니라 온도와 눌림의 깊이로 형상을 만드는 이 과정은 일반적인 회화와는 전혀 다른 감각의 세계를 구축한다. 이 매체는 일견 제한적인 것처럼 보이지만, 오히려 그 제한 속에서 더 깊고 정밀한 표현의 층위를 만들어낸다. 나무의 결이 고스란히 살아 있는 바탕에 불이라는 원초적 에너지를 얹어 새겨진 선과 명암은, 작가의 호흡과 손끝의 감각이 얼마나 예민한지를 여실히 드러낸다.

작품 속 풍경과 장면은 일상적이면서도 서정적이다. 오래된 골목과 기와지붕, 나뭇가지 위에 앉은 새, 조용한 방 안의 정물, 또는 자연의 한 장면이 나뭇결 위로 떠오른다. 그 무엇도 소리치지 않고, 격렬하지 않다. 모든 장면은 조용히 ‘말없이 서 있는’ 듯하며, 오히려 그 고요함이 깊은 울림을 전한다. 이는 인두화라는 매체가 가진 정서적 특성과 맞닿아 있다. 색채 없이, 오로지 명도와 질감으로만 구성된 화면은 보는 이로 하여금 더욱 섬세하게 이미지와 감정을 탐색하게 만들고 그 중심에는 ‘기억’이라는 개념이 자리한다. 작가가 포착한 장면들은 단지 외형적 재현이 아닌, 시간을 간직한 풍경들이다. 그것은 사라져가는 무엇에 대한 예의이자, 머물고 싶은 순간에 대한 애정이다. 어떤 장면은 과거의 추억처럼 다가오고, 어떤 장면은 낯선 미래처럼 느껴진다. 그 모든 이미지가 현실과 기억, 사실과 감정 사이의 어딘가에서 우리를 기다린다.

나무 위에 불로 새긴다는 것은 돌이킬 수 없는 행위다. 지우고 덧칠하는 방식이 아니라, 한 번의 흔적이 곧 최종선이 되는 이 작업은 극도의 집중과 신중함을 요구한다. 그러므로 인두화는 결과만이 아니라 과정 그 자체가 예술이 된다. 불의 온도, 나무의 숨결, 손의 리듬이 한데 어우러져 만들어진 한 점의 작품에는 그 모든 시간이 녹아 있다. 작품은 완성된 순간부터 관람자에게 말을 건다. 선 하나하나에 담긴 호흡, 명암의 여백에 담긴 사유, 불에 태워진 나무의 결이 전하는 조용한 울림은 화면 너머로 길게 이어진다.

인두화를 통해 우리가 잊고 있었던 감각들이 다시 일깨워진다. ‘속도’가 아니라 ‘머무름’, ‘표현’이 아니라 ‘기억’, ‘강조’가 아니라 ‘은은함’이라는 감성의 전환이 관람자의 눈과 마음을 천천히 흔든다. 예술이란 무엇을 보여주는 것이기도 하지만, 무엇을 ‘남기느냐’이기도 하다. 나무 위에 불의 언어로 남겨진 이 조용한 장면들은 그 자체로 감정의 아카이브이며, 사유의 풍경이다.

불로 새긴 삶의 장면, 그리고 그 장면을 기억하게 하는 예술. 인두화는 말보다 더 깊은 침묵의 언어로, 우리에게 오래도록 머무는 감정을 남긴다. 감정의 결을 따라가는 이 여정은 마치 한 권의 시집과도 같으며, 마침내 관람자의 마음속에 잔잔한 온기를 불러일으킬 것이다.

예술은 언제나 세계를 기억하고 느끼는 수단이 되어 왔다. 손으로 직접 만들어내는 예술, 즉 수공의 영역은 특히 그러하다. 그것은 단순히 형태를 만드는 것이 아니라, 감정의 층위를 조율하고 시간을 농축하는 과정이다. 인두화(印頭畵)는 이러한 수공예적 미학이 가장 뚜렷하게 드러나는 장르로, 인간의 정서와 기억을 시각화하는 섬세한 여정을 담아낸다.

인두화는 불을 이용해 나무 위에 이미지를 새기는 작업이다. 붓이 아니라 인두기를 쥐고, 물감이 아니라 온도와 눌림의 깊이로 형상을 만드는 이 과정은 일반적인 회화와는 전혀 다른 감각의 세계를 구축한다. 이 매체는 일견 제한적인 것처럼 보이지만, 오히려 그 제한 속에서 더 깊고 정밀한 표현의 층위를 만들어낸다. 나무의 결이 고스란히 살아 있는 바탕에 불이라는 원초적 에너지를 얹어 새겨진 선과 명암은, 작가의 호흡과 손끝의 감각이 얼마나 예민한지를 여실히 드러낸다.

작품 속 풍경과 장면은 일상적이면서도 서정적이다. 오래된 골목과 기와지붕, 나뭇가지 위에 앉은 새, 조용한 방 안의 정물, 또는 자연의 한 장면이 나뭇결 위로 떠오른다. 그 무엇도 소리치지 않고, 격렬하지 않다. 모든 장면은 조용히 ‘말없이 서 있는’ 듯하며, 오히려 그 고요함이 깊은 울림을 전한다. 이는 인두화라는 매체가 가진 정서적 특성과 맞닿아 있다. 색채 없이, 오로지 명도와 질감으로만 구성된 화면은 보는 이로 하여금 더욱 섬세하게 이미지와 감정을 탐색하게 만들고 그 중심에는 ‘기억’이라는 개념이 자리한다. 작가가 포착한 장면들은 단지 외형적 재현이 아닌, 시간을 간직한 풍경들이다. 그것은 사라져가는 무엇에 대한 예의이자, 머물고 싶은 순간에 대한 애정이다. 어떤 장면은 과거의 추억처럼 다가오고, 어떤 장면은 낯선 미래처럼 느껴진다. 그 모든 이미지가 현실과 기억, 사실과 감정 사이의 어딘가에서 우리를 기다린다.

나무 위에 불로 새긴다는 것은 돌이킬 수 없는 행위다. 지우고 덧칠하는 방식이 아니라, 한 번의 흔적이 곧 최종선이 되는 이 작업은 극도의 집중과 신중함을 요구한다. 그러므로 인두화는 결과만이 아니라 과정 그 자체가 예술이 된다. 불의 온도, 나무의 숨결, 손의 리듬이 한데 어우러져 만들어진 한 점의 작품에는 그 모든 시간이 녹아 있다. 작품은 완성된 순간부터 관람자에게 말을 건다. 선 하나하나에 담긴 호흡, 명암의 여백에 담긴 사유, 불에 태워진 나무의 결이 전하는 조용한 울림은 화면 너머로 길게 이어진다.

인두화를 통해 우리가 잊고 있었던 감각들이 다시 일깨워진다. ‘속도’가 아니라 ‘머무름’, ‘표현’이 아니라 ‘기억’, ‘강조’가 아니라 ‘은은함’이라는 감성의 전환이 관람자의 눈과 마음을 천천히 흔든다. 예술이란 무엇을 보여주는 것이기도 하지만, 무엇을 ‘남기느냐’이기도 하다. 나무 위에 불의 언어로 남겨진 이 조용한 장면들은 그 자체로 감정의 아카이브이며, 사유의 풍경이다.

불로 새긴 삶의 장면, 그리고 그 장면을 기억하게 하는 예술. 인두화는 말보다 더 깊은 침묵의 언어로, 우리에게 오래도록 머무는 감정을 남긴다. 감정의 결을 따라가는 이 여정은 마치 한 권의 시집과도 같으며, 마침내 관람자의 마음속에 잔잔한 온기를 불러일으킬 것이다.